Sorgerecht auf dem

Prüfstand (AFP)

Karlsruhe urteilt über Sorgerecht für ledige Väter

Das Bundesverfassungsgericht (BVG) will

heute ein Urteil verkünden, mit dem das Sorgerecht Tausender Väter

beim Umgang mit ihren unehelichen Kindern gestärkt werden könnte.

Nach bislang geltendem Recht fällt bei der Trennung eines nicht verheirateten

Elternpaares das Sorgerecht automatisch der Mutter zu. Wird ein gemeinsames

Sorgerecht gewünscht, müssen beide Eltern dies schriftlich erklären.

Der Vater kann deshalb bislang kein eigenes Sorgerecht gegen den Willen

der Mutter durchsetzen. Dies könnte sich nun ändern.

Sorgerecht auf dem Prüfstand (AFP) |

Bei der mündlichen Verhandlung im November verwies die zuständige Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt auf eine im vergangenen Jahr abgeschlossene Studie des Bundesjustizministeriums, wonach durch ein gemeinsames Sorgerecht unverheirateter Eltern die oft schlimmen Trennungsfolgen für das gemeinsame Kind gemildert werden könnten. Der Deutsche Juristinnenbund schlug in einem Gutachten für das Gericht einen Kompromiss vor: Demnach sollte die Ablehnung des väterlichen Sorgerechts wenigstens vor Gericht überprüfbar sein, weil ein automatisches Sorgerecht zugunsten der Mütter für das Kindeswohl "nicht immer" das Beste sei.

Wie viele Kinder von dem noch gültigen

Mütter-Monopol beim Sorgerecht betroffen sind, lässt sich nach

Angaben des Bundesverfassungsgericht nur abschätzen. So gab es im

Jahr 2001 etwa 2,1 Millionen nicht eheliche Lebensgemeinschaften mit 621.000

Kindern. Zudem lebten 2,12 Millionen minderjährige Kinder mit nur

einem Elternteil zusammen. Dass nur deren Mütter ein Sorgerecht haben

sollen, empfand der von Müttern dominierte Verband allein erziehender

Mütter und Väter (VAMV) bei der mündlichen Verhandlung als

völlig richtig, denn alles andere wäre ein Eingriff in das "Mutterrecht".

Umgekehrt plädierte der Verein "Väter für Kinder" für

ein Vaterrecht und verwies auf Großbritannien und Frankreich, wo

Väter sehr viel weiter reichende Rechte haben.

AFP

29.01.2003

www.freiepresse.de/TEXTE/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/TEXTE/546679.html

Sorgerecht

Die Macht der Mütter

Ledige Väter haben weniger Rechte

als verheiratete - viele Juristen halten das für verfassungswidrig

Von Helmut Kerscher

Paragrafen können kurz und schmerzhaft sein. Der Paragraf 1626a des Bürgerlichen Gesetzbuches ist so einer. "Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge", heißt es knapp im zweiten Absatz über die "Elterliche Sorge bei nicht miteinander verheirateten Eltern". Wenn ein Paar damitnicht einverstanden ist, nennt das Gesetz zwei Möglichkeiten: Die Eltern können heiraten oder eine Erklärung über ein gemeinsames Sorgerecht abgeben. Gegen den Willen der Mutter kann demnach kein Sorgerecht des nichtehelichen Vaters begründet werden.

Damit gibt es einen gewaltigen Unterschied zur Situation bei ehelichen Kindern. Hier ist das gemeinsame Sorgerecht mit der Kindschaftsreform im Jahr 1998 zum Regelfall geworden: Es steht mit der Geburt beiden Eltern zu und bleibt zumeist auch nach einer Scheidung bestehen. Sowohl die "Alltagssorge" als auch Entscheidungen über "Fragen von erheblicher Bedeutung" liegen dann bei beiden Elternteilen. Die Bestimmung des Aufenthalts, die Wahl des Schultyps oder des Ausbildungsgang sind Beispiele dafür.

In der deutlich schwächeren Rechtsposition nichtehelicher Väter sehen viele Juristen eine verfassungswidrige Diskriminierung zu Gunsten eines "Müttermonopols". Es spricht viel dafür, dass diese Auffassung vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wird.

Bei der mündlichen Verhandlung im November verteidigte zwar das Bundesjustizministerium die für nicht verheiratete Eltern geltende Regelung als eine sachlich gerechtfertigte, bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Und auch der Vertreter des Verbandes allein erziehender Mütter und Väter sah keinen Änderungsbedarf. Doch die Mehrheit der befragten Verbände, unter ihnen der Deutsche Juristinnenbund und das Deutsche Jugendinstitut, sprach sich gegen den bestehenden Automatismus der "Müttermacht" aus. Es müsse durch eine gerichtliche Entscheidung möglich sein, zumindest in Einzelfällen nichtehelichen Vätern gegen den Willen der Mutter das gemeinsame Sorgerecht zu geben. Auch das Familiengericht Korbach bemängelte vor allem, dass nichteheliche Väter selbst nach langem familienähnlichen Zusammenleben bei einer Trennung "ohne Rücksicht auf die konkreten Umstände" vom Sorgerecht ausgeschlossen werden können.

Dem Verfassungsgericht liegen sozial-wissenschaftliche Studien vor, nach denen ein gemeinsames Sorgerecht die Kommunikation der Eltern miteinander positiv beeinflusse. Es sei geeigneter als die Alleinsorge, den Kontakt des Kindes zu beiden Elternteilen aufrechtzuerhalten. Allerdings gibt es nach einer anderen Studie auch Hinweise darauf, dass bei einem hohen Konfliktpotenzial der Eltern ein gemeinsames Sorgerecht zu schweren Belastungen für das Kind führen könne. Gemeinsam ist allen Arbeiten, dass die Verteilung des Sorge-rechts vor allem einem zentralen Wert dienen müsse: dem Wohl des Kindes.

Genau damit argumentierte auch der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom April 2001, mit dem er die starke Stellung der nicht verheirateten Mütter verteidigte. "Sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt vermitteln eine enge Beziehung, die eine Zuordnung des Kindes zur Mutter aus Kindeswohlgründen und im Hinblick auf die Rechtssicherheit sachlich rechtfertigen", hieß es. Für die unterschiedliche Behandlung von Kindern, deren Eltern nicht verheiratet sind, sah der BGH einleuchtende Gründe. Es könne nämlich nicht davon ausgegangen werden, "dass nichteheliche Kinder überwiegend in einer stabilen Partnerschaft geboren werden". Mit der jetzigen Regelung erhalte jedes Kind die Sicherheit, von Geburt an einen gesetzlichen Vertreter zu haben: bei ehelichen Kindern das Ehe-paar, bei nichtehelichen die Mutter. An anderer Stelle erläuterte der BGH, dass verheiratete Eltern durch die Eheschließung die Bereitschaft und den Willen dokumentiert hätten, "füreinander und auch für etwaige Kinder gemeinsam Verantwortung zu tragen". Davon könne bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften nicht in entsprechender Wei-se ausgegangen werden.

Spannend verspricht im Urteil des Bundesverfassungsgerichts

die Auseinandersetzung mit dem internationalen Recht zu werden, insbesondere

mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Deren Artikel8 schützt

dem Wortlaut nach das Recht jeder Person auf Achtung des Familienlebens,

woraus für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

die rechtliche und soziale Gleichstellung nichtehelicher Kinder folgt.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Analyse : Kampf ums Kind

Analyse : Zornige Väter

Aktuelles Lexikon

Wochenchronik

Kontakt

Impressum

29.01.2003

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artikel=artikel4749.php

Sorgerecht

Kampf ums Kind

Bis 1970 hatten unverheiratete Mütter kaum Rechte - heute fühlen sich die Väter benachteiligt

Von Cathrin Kahlweit

Knapp vier Jahre lang dauerte die Ausarbeitung eines neuen "Nichtehelichen-Gesetzes", das 1970 dann endlich in Kraft trat. Seit der Kaiserzeit galten uneheliche Kinder und ihre Väter als "nicht verwandt"; die Mütter mussten zwar für ihre Kinder sorgen, doch das Sorgerecht lag beim Jugendamt. Väter konnten sich ihrer Unterhaltszahlung mit der Behauptung entziehen, nicht sie allein hätten das Bett der Kindsmutter geteilt: kein Vaterschaftsnachweis, keine Pflichten.

Die sozialliberale Koalition brauchte Ende der sechziger Jahre mehrere Anläufe, um die Stigmatisierung nichtehelicher Kinder und ihrer Mütter aufzuheben - allzu tief verwurzelt war das Bild vom liederlichen Frauenzimmer, das ohne Ehemann Kinder in die Welt setzt. Immerhin: 1970 bekamen Mütter das Sorgerecht für ihre nichtehelich geborenen Kinder, und die Väter mussten höheren Unterhalt zahlen als zuvor.

Heute klagen die Väter für mehr Rechte, denn die gesellschaftliche Ausgangslage hat sich in den vergangenen hundert Jahren gravierend verändert: Mit der wachsenden Zahl von Paaren, die aus Überzeugung unverheiratet zusammenleben, wächst auch die Zahl nicht-ehelicher Kinder, und kaum noch einer hat daran etwas auszusetzen. Im Jahr 2001 gab es in Deutschland zwar noch rund 12,1 Millionen Kinder mit verheirateten Eltern, aber immerhin auch 820000 Kinder unverheirateter Eltern. Der Anteil von Kindern allein erziehender Müttel bzw. Väter liegt bei 2,1 Millionen. Die wachsende gesellschaftliche Akzeptanz des Zusammenlebens ohne Trauschein hat auch die Einschätzung der Vaterrolle verändert. Noch vor 30 Jahren zogen Frauengruppen mit dem Schlachtruf "Väter sind Täter" in den Kampf; Männer fühlten sich weniger als Frauen für ihre Kinder verantwortlich, daher dürften sie beim Kindeswohl nicht mitreden. Heute hat sich ein anderes Männerbild verfestigt: Der Münchner Familienforscher Wassilios Fthenakis gibt an, zwei Drittel der von ihm für eine Studie befragten Männer wollten Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder übernehmen.

Das neue Kindschaftsrecht, das 1998 automatisch das gemeinsame Sorgerecht für geschiedene Eltern installierte, spricht eine ähnliche Sprache: Der Nürnberger Jurist Roland Proksch, der für das Bundesjustizministerium die Folgen der Reform untersucht hat, belegt, dass 90 Prozent aller Scheidungskinder den Kontakt zu beiden Eltern behalten, und dass sich die Zahlungsmoral bei den Unterhaltszahlungen erhöht habe. Väter, die sich an der Erziehung ihrer Kinder beteiligen dürften, hielten sich erkennbar mehr an die vereinbarten Umgangsregelungen - weil sie sich, so Proksch, "ernst genommen" und "in der Pflicht" fühlten.

Inzwischen gibt es Legionen verbitterter Väter nichtehelicher Kinder, die sich in Selbsthilfegruppen wie den "Trennungsvätern" oder dem "Väteraufbruch für Kinder" organisieren und auf Untersuchungen verweisen, nach denen Väter für die kindliche Entwicklung von ausschlaggebender Bedeutung seien. Sie zitieren Studien zum Problem der "Entvaterung", das Kinder psychisch instabil mache, und juristische Texte wie die UN- Kinderrechtskonvention, nach der "beide Eltern gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind".

Der Deutsche Juristinnenbund ist grundsätzlich auf der Seite der Väter, die im Einzelfall einen einklagbaren Anspruch auf das gemeinsame Sorgerecht fordern: Wenn ein Vater ein persönliches Verhältnis zum Kind aufgebaut habe, müsse geprüft werden, ob die Mutter aus Gründen, die mit dem Kindeswohl nicht vereinbar sind, dem Vater das gemeinsame Sorgerecht verweigern dürfe.

Einzig der "Verband allein erziehender Mütter und Väter" (VAMV) steht ganz auf der Seite der Frauen. Marion von zur Gathen, Fachreferentin des Verbandes, warnt vor einer Aushöhlung der Frauenrechte. Die Entscheidung unverheirateter Frauen, ihre Lebensplanung nicht aus der Hand zu geben, müsse respektiert werden.

Tatsächlich sprechen die Erfahrungen mit dem neuen Kindschaftsrecht für geschiedene Paare eine andere Sprache: Im Zweifel ist die gemeinsame Sorge das Beste für ein Kind. Immerhin sichert auch Artikel 6 des Grundgesetzes unehelichen Kindern die gleichen Bedingungen für ihre seelische Entwicklung zu wie ehelichen Kindern.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Bericht : Die Macht der Mütter

Analyse : Zornige Väter

29.01.2003

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artikel=artikel4750.php

Sorgerecht

Zornige Väter

Verfassungsklagen zum Sorgerecht

Der Präsident war perplex. Da stand ein Bürger vor dem Bundesverfassungsgericht und redete sich dermaßen in Rage, dass ihn auch zwei sanfte Mahnungen von Hans-Jürgen Papier nicht zu stoppen vermochten. Das müsse sich das Gericht jetzt schon alles anhören, beschied Christian G. den Präsidenten, und im Übrigen werde er im Streit um das gemeinsame Sorgerecht für sein Kind spätestens vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg siegen. Angesichts eines solch zornigen Vaters konnte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts im November einen durchaus lebhaften Eindruck davon gewinnen, mit welch harten Bandagen in den Jahren vorher der Kampf um das Kind ausgetragen worden war. Es soll hier Josef genannt werden.

Vater und Mutter arbeiten beide in der Medienbranche, sie leben in derselben Stadt im Schwäbischen zwei Straßen voneinander entfernt. Ungefähr drei Jahre nach der Geburt des gemeinsamen Kindes kam es zur Trennung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Die Eltern einigten sich auf ein Umgangsrecht, wonach Josef ziemlich genau zur Hälfte mal bei der allein sorgeberechtigten Mutter und mal beim Vater wohnt. Das ist nach Wochentagen, Wochenenden und Urlaubszeiten genau festgelegt und klappte in der Praxis ganz gut. Ginge es nach der Mutter, bliebe es auch dabei. Doch der Vater wollte mehr, nämlich das gemeinsame Sorgerecht. Die dafür nach dem Gesetz erforderliche Zustimmung der Mutter verweigerte ihm diese aus Gründen, die sie vor dem Bundesverfassungsgericht nicht weiter ausführen wollte. Sie sprach lediglich von „persönlichen Erfahrungen im Lauf unserer Beziehung“ und meinte, der Umgang funktioniere in der Praxis gerade deshalb, weil das alleinige Sorgerecht bei ihr liege. Bei der Anhörung vor dem Oberlandesgericht (OLG) hatte sie dazu Details erzählt, die hier mit Rücksicht auf das Wohl des Kindes nicht wiedergegeben werden müssen, die aber jedenfalls das OLG und später den Bundesgerichtshof für die Mutter eingenommen hatten: Beide Gerichte beließen ihr das alleinige Sorge-recht. Und so muss nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wie es weitergehen soll.

Das Wohl des Kindes

Schon vor der Verfassungsbeschwerde des Vaters war bei der zuständigen Richterin Christine Hohmann-Dennhardt ein anderes Verfahren zum Problem des alleinigen Sorgerechts für nichteheliche Mütter anhängig geworden. Das hessische Amtsgericht Korbach schickte im Jahr 1999 einen Aussetzungs- und Vorlagebeschluss nach Karlsruhe, weil es das zu Grunde liegende Gesetz für verfassungswidrig hielt. Auch in diesem Fall war eine nichteheliche Lebensgemeinschaft etwa drei Jahre nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Bertold (Name von der Redaktion geändert) auseinander gegangen. Die Mutter, die bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hatte, zog zu einem neuen Lebensgefährten. Bertold blieb zunächst acht Monate beim Vater, der das Kind dann auf Verlangen der Mutter herausgab. In den folgenden drei Jahren blieb der Kontakt zwischen Vater und Sohn durch häufige Treffen und gemeinsame Urlaube bestehen. Anschließend gestaltete sich die Umgangsregelung zunehmend komplizierter: Während eines Krankenhausaufenthaltes der Mutter kam das Kind wieder zum Vater, später verbot die Mutter dem Vater den Umgang. Der versuchte zweimal, durch Anträge das gemeinsame Sorgerecht zu bekommen. Das Familiengericht wollte ihm Recht geben, weil dies dem Wohl des Kindes diene und weil Streitigkeiten über den Aufenthalt Bertolds nicht zu erwarten seien. Dieser Absicht stand freilich das Gesetz entgegen. Das Familiengericht hielt die geltende Regelung für verfassungswidrig und trug die Sache deshalb nach Karlsruhe.

Helmut Kerscher

Außerdem in dieser Ausgabe:

Bericht : Die Macht der Mütter

Analyse : Kampf ums Kind

29.01.2003

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artikel=artikel4751.php

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte in einem am Mittwoch verkündeten Urteil eine seit 1998 geltende Regelung. Damals war erstmals ein gemeinsames Sorgerecht für nichteheliche Kinder geschaffen worden - aber nur, wenn die Eltern sich einigen. Das Gericht wies die Klagen zweier Väter aus Baden-Württemberg und Hessen im Wesentlichen ab. Der Vorrang der Mutter verstoße nicht gegen das väterliche Elternrecht.

Nach Ansicht des Ersten Senats unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier dient das «Veto-Recht» der Mutter dem Schutz des Kindes. Die Karlsruher Richter billigten die Erwägung des Gesetzgebers, wonach eine gemeinsame Sorge ein «Mindestmaß an Übereinstimmung» zwischen den Eltern voraussetzt.

Deshalb schaffe ihre einvernehmliche Entscheidung, gemeinsam für den Nachwuchs sorgen zu wollen, am ehesten günstige Voraussetzungen für die Kinder. Studien hätten ergeben, dass die Kooperationsbereitschaft der Eltern von wesentlicher Bedeutung für das Wohl des Kindes seien. «Fehlt es hieran, können Konflikte der Eltern sich folgenschwer auf das Kind auswirken», heißt es in dem Urteil.

Allerdings muss der Gesetzgeber bis zum Jahresende eine Übergangsregelung für Paare erlassen, die sich schon vor der 1998er Reform getrennt hatten - wozu auch die beiden Kläger gehören. Begründung: Sie hatten keine Möglichkeit, noch während des Zusammenlebens das erst damals geschaffene gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Die beiden Männer hatten mit ihren Partnerinnen und Kindern mehrere Jahre zusammengelebt und auch nach der Trennung Erziehungsaufgaben übernommen. Damit bleibt ihnen eine Chance, ihr Sorgerecht doch noch durchzusetzen. Außerdem muss der Gesetzgeber beobachten, ob die künftige Entwicklung eine Neuregelung nötig macht.

Nach Angaben des Gerichts lebte im Jahr 2001 gut ein Viertel der rund 2,1 Millionen nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern zusammen, deren Zahl sich auf 821 000 summiert. Dagegen wohnen mehr als 2,1 Millionen Kinder bei einem allein erziehenden Elternteil. Daher könne man auch heutzutage nicht generell davon ausgehen, dass unverheiratete Eltern in häuslicher Gemeinschaft mit ihren Abkömmlingen lebten und gemeinsam die Erziehungsverantwortung übernehmen wollten.

Den Vorrang der Mutter beim Sorgerecht begründeten die Richter damit, dass sich schon während der Schwangerschaft eine Beziehung entwickle, die sich nach der Geburt fortsetze. Zwar habe auch der Vater erhebliche Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Ihm jedoch die gerichtliche Durchsetzung eines Mitentscheidungsrechts gegen den Willen der Mutter zu ermöglichen, sei durch die Verfassung nicht geboten. Der Gesetzgeber sei davon ausgegangen, dass sie ihre Zustimmung nur aus schwerwiegenden Gründen verweigern werde.

Der Beschwerdeführer aus dem baden-württembergischen Tübingen - der sich nach wie vor während der Hälfte der Woche um seinen Sohn kümmert - kündigte nach dem Urteil eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an. Den Karlsruher Richtern warf er einen «biologistischen» Ansatz vor, weil sie die Kinder nur der Mutter zuordneten. Der «Verband allein erziehender Mütter und Väter» begrüßte die Entscheidung. Das Gericht habe die Lebensrealität berücksichtigt, nach der die Kinder in den allermeisten Fällen bei den Müttern seien. (Aktenzeichen: 1 BvL 20/99 u. 1 BvR 933/01 vom 29. Januar 2003)

29.01.2003

http://www.pipeline.de/cgi-bin/pipeline.fcg?userid=1&publikation=1&template=arttextbrennp&ausgabe=16241&redaktion=1&artikel=106794636

Gericht bestätigt Vorrang der Mutter beim Sorgerecht

Nicht verheiratete Väter erhalten das Sorgerecht für ihre Kinder auch in Zukunft nur mit Zustimmung der Mutter. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte am Mittwoch eine seit 1998 geltende Regelung.

Es wies die Klagen zweier Väter aus Baden- Württemberg und Hessen im Wesentlichen ab. Der Vorrang der Mutter verstoße nicht gegen das väterliche Elternrecht. Nach Ansicht des Ersten Senats dient das "Veto-Recht" der Mutter dem Schutz des Kindes. Die Karlsruher Richter billigten die Erwägung des Gesetzgebers, wonach eine gemeinsame Sorge ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen den Eltern voraussetzt.

Deshalb schaffe ihre - seit 1998 mögliche - einvernehmliche Entscheidung, gemeinsam für den Nachwuchs sorgen zu wollen, am ehesten günstige Voraussetzungen für die Kinder. Bei mangelnder Kooperationsbereitschaft könne dagegen ein erzwungenes Mitentscheidungsrecht des Vaters dem Kindeswohl zuwider laufen.

Allerdings muss der Gesetzgeber bis zum Jahresende eine Ausnahme für Paare zulassen, die sich schon vor der Reform von 1998 getrennt hatten, wozu auch die beiden Kläger gehören. Begründung: Sie hatten keine Chance, noch während des Zusammenlebens das erst damals geschaffene gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Die beiden Männer hatten mit ihren Partnerinnen und Kindern mehrere Jahre zusammengelebt und auch nach der Trennung Erziehungsaufgaben übernommen.

29.01.2003

http://www.ftd.de/pw/de/1043688779590.html?nv=lnen

Sorgerecht

Mütter behalten

Vorrang

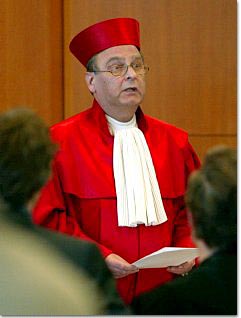

Der Vorsitzende des Ersten Senats beim Bundesverfassungsgericht, Hans-Jürgen Papier, begründet das Urteil. Foto: dpa |

Karlsruhe - Nicht verheiratete Väter erhalten das Sorgerecht für ihre Kinder auch in Zukunft nur mit Zustimmung der Mutter. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte am Mittwoch eine seit 1998 geltende Regelung. Es wies die Klagen zweier Väter aus Baden- Württemberg und Hessen im Wesentlichen ab. Der Vorrang der Mutter verstoße nicht gegen das väterliche Elternrecht.

Nach Ansicht des Ersten Senats dient das "Veto-Recht" der Mutter dem Schutz des Kindes. Die Karlsruher Richter billigten die Erwägung des Gesetzgebers, wonach eine gemeinsame Sorge ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen den Eltern voraussetzt.

Deshalb schaffe ihre - seit 1998 mögliche - einvernehmliche Entscheidung, gemeinsam für den Nachwuchs sorgen zu wollen, am ehesten günstige Voraussetzungen für die Kinder. Bei mangelnder Kooperationsbereitschaft könne dagegen ein erzwungenes Mitentscheidungsrecht des Vaters dem Kindeswohl zuwider laufen.

Allerdings muss der Gesetzgeber bis zum Jahresende eine Ausnahme für Paare zulassen, die sich schon vor der 1998er Reform getrennt hatten - wozu auch die beiden Kläger gehören. Begründung: Sie hatten keine Chance, noch während des Zusammenlebens das erst damals geschaffene gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Die beiden Männer hatten mit ihren Partnerinnen und Kindern mehrere Jahre zusammengelebt und auch nach der Trennung Erziehungsaufgaben übernommen.

dpa

29.01.2003

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/359740

Ledige Väter haben keinen Anspruch auf Sorgerecht

Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat

die Forderung von Vätern unehelicher Kinder nach einem gemeinsamen

Sorgerecht auch gegen den Willen der Kindsmutter zurückgewiesen. Die

grundsätzliche Zuweisung des Sorgerechts an die Mutter eines nichtehelichen

Kindes sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden und verstoße

nicht gegen das Elternrecht des Vaters, entschied das Gericht in Karlsruhe.

Sorgerecht auf dem Prüfstand (AFP) |

Zur Begründung hieß es, eine Mutter, die mit dem Vater des Kindes unehelich zusammenlebt, könne schon bei der Geburt des Kindes dem Vater freiwillig ein Sorgerecht einräumen. Tue sie das nicht, müsse sie dafür "schwerwiegende Gründe" haben, die womöglich von der "Wahrung des Kindeswohls" getragen seien.

Das Gericht forderte den Gesetzgeber allerdings auf, die Entwicklung beim Sorgerecht mit Blick auf die Zahl gemeinsamer Sorgeerklärungen zu beobachten. Gegebenenfalls sollten Väter in einer Art Öffnungsklausel mehr Rechte erhalten.

Die Verfassungshüter räumten überdies einer kleinen Gruppe von Vätern, die sich vor der Kindschaftsrechtsreform vom 1. Juli 1998 von ihren Partnerinnen getrennt haben, die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung ein: Vor diesem Zeitpunkt konnten Frauen den unehelichen Vätern ihrer Kinder selbst dann kein Sorgerecht einräumen, wenn sie das wollten. Der Gesetzgeber muss deshalb bis Jahresende eine Übergangsregelung schaffen.

Der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter begrüßte die Entscheidung. Sie sei ausgewogen und ausgeprochen positiv. Demgegenüber kritisierte einer der beiden klagenden Väter die Argumentation des Gerichtes als "biologistisch". Das Gericht habe sich um das eigentliche Problem herumgemogelt.

Nach Ansicht des BVG können ledige Väter mit der Geburt des Kindes kein grundsätzliches Sorgerecht bekommen, weil bei ihnen nicht generell davon ausgegangen werden könne, dass sie mit der Kindsmutter in "häuslicher Gemeinschaft leben und für das Kind Verantwortung übernehmen wollen".

Nach einer vom Gericht zitierten Studie haben 50 Prozent der ledigen Mütter in den alten Bundesländern ein halbes Jahr nach der Geburt keine Beziehung mehr zu den Kindsvätern. In den neuen Ländern liegt die Zahl bei 35 Prozent. Dem Bundesverfassungsgericht zufolge ist die Zahl nicht ehelicher Lebensgemeinschaften von 137.000 im Jahr 1972 auf rund 2,1 Millionen im Jahr 2001 gestiegen.

29.01.2003

http://www.ron.de/osform/cms_osmm?articleName=030129145016.e1zkzazo&template=templates/cms_osmm/recherche/welt/deutsch/meldung.oft

Klage zweier Väter abgewiesen

Karlsruhe: Unverheiratete Mütter haben

Vorrang beim Sorgerecht

|

|

Hans-Jürgen

Papier, Vorsitzender des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts verkündet

das Urteil.

Foto: AP |

Die Karlsruher Richter billigten die Erwägung des Gesetzgebers, wonach eine gemeinsame Sorge ein "Mindestmaß an Übereinstimmung" zwischen den Eltern voraussetzt. Deshalb schaffe ihre einvernehmliche Entscheidung, gemeinsam für den Nachwuchs sorgen zu wollen, am ehesten günstige Voraussetzungen für die Kinder. Studien hätten ergeben, dass die Kooperationsbereitschaft der Eltern von wesentlicher Bedeutung für das Wohl des Kindes seien. "Fehlt es hieran, können Konflikte der Eltern sich folgenschwer auf das Kind auswirken", heißt es in dem Urteil.

Gesetzgeber muss Übergangsregelung schaffen

Allerdings muss der Gesetzgeber bis zum Jahresende eine Übergangsregelung für Paare erlassen, die sich schon vor der 1998er Reform getrennt hatten - wozu auch die beiden Kläger gehören. Begründung: Sie hatten keine Möglichkeit, noch während des Zusammenlebens das erst damals geschaffene gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Die beiden Männer hatten mit ihren Partnerinnen und Kindern mehrere Jahre zusammengelebt und auch nach der Trennung Erziehungsaufgaben übernommen. Damit bleibt ihnen eine Chance, ihr Sorgerecht doch noch durchzusetzen. Außerdem muss der Gesetzgeber beobachten, ob die künftige Entwicklung eine Neuregelung nötig macht.

Nach Angaben des Gerichts lebte im Jahr 2001 gut ein Viertel der rund 2,1 Millionen nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern zusammen, deren Zahl sich auf 821 000 summiert. Dagegen wohnen mehr als 2,1 Millionen Kinder bei einem allein erziehenden Elternteil. Daher könne man auch heutzutage nicht generell davon ausgehen, dass unverheiratete Eltern in häuslicher Gemeinschaft mit ihren Abkömmlingen lebten und gemeinsam die Erziehungsverantwortung übernehmen wollten.

Den Vorrang der Mutter beim Sorgerecht begründeten die Richter damit, dass sich schon während der Schwangerschaft eine Beziehung entwickle, die sich nach der Geburt fortsetze. Zwar habe auch der Vater erhebliche Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Ihm jedoch die gerichtliche Durchsetzung eines Mitentscheidungsrechts gegen den Willen der Mutter zu ermöglichen, sei durch die Verfassung nicht geboten. Der Gesetzgeber sei davon ausgegangen, dass sie ihre Zustimmung nur aus schwerwiegenden Gründen verweigern werde.

Der Beschwerdeführer aus dem baden-württembergischen Tübingen - der sich nach wie vor während der Hälfte der Woche um seinen Sohn kümmert - kündigte nach dem Urteil eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an. Den Karlsruher Richtern warf er einen "biologistischen" Ansatz vor, weil sie die Kinder nur der Mutter zuordneten. Der "Verband allein erziehender Mütter und Väter" begrüßte die Entscheidung. Das Gericht habe die Lebensrealität berücksichtigt, nach der die Kinder in den allermeisten Fällen bei den Müttern seien.

29.01.2003

http://www.bbv-net.de/news/politik/2003-0129/sorgerecht.html

Ledige Väter haben

keinen Anspruch auf Sorgerecht

Bundesverfassungsgericht bestätigt

bisherige Praxis

Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat die Forderung von Vätern unehelicher Kinder nach einem gemeinsamen Sorgerecht auch gegen den Willen der Kindsmutter zurückgewiesen. Die grundsätzliche Zuweisung des Sorgerechts an die Mutter eines nichtehelichen Kindes sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden und verstoße nicht gegen das Elternrecht des Vaters, entschied das Gericht in Karlsruhe.

Zur Begründung hieß es, eine Mutter, die mit dem Vater des Kindes unehelich zusammenlebt, könne schon bei der Geburt des Kindes dem Vater freiwillig ein Sorgerecht einräumen. Tue sie das nicht, müsse sie dafür "schwerwiegende Gründe" haben, die womöglich von der "Wahrung des Kindeswohls" getragen seien.

Das Gericht forderte den Gesetzgeber allerdings auf, die Entwicklung beim Sorgerecht mit Blick auf die Zahl gemeinsamer Sorgeerklärungen zu beobachten. Gegebenenfalls sollten Väter in einer Art Öffnungsklausel mehr Rechte erhalten.

Die Verfassungshüter räumten überdies einer kleinen Gruppe von Vätern, die sich vor der Kindschaftsrechtsreform vom 1. Juli 1998 von ihren Partnerinnen getrennt haben, die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung ein: Vor diesem Zeitpunkt konnten Frauen den unehelichen Vätern ihrer Kinder selbst dann kein Sorgerecht einräumen, wenn sie das wollten. Der Gesetzgeber muss deshalb bis Jahresende eine Übergangsregelung schaffen.

Der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter begrüßte die Entscheidung. Sie sei ausgewogen und ausgeprochen positiv. Demgegenüber kritisierte einer der beiden klagenden Väter die Argumentation des Gerichtes als "biologistisch". Das Gericht habe sich um das eigentliche Problem herumgemogelt.

Nach Ansicht des BVG können ledige Väter mit der Geburt des Kindes kein grundsätzliches Sorgerecht bekommen, weil bei ihnen nicht generell davon ausgegangen werden könne, dass sie mit der Kindsmutter in "häuslicher Gemeinschaft leben und für das Kind Verantwortung übernehmen wollen".

Nach einer vom Gericht zitierten Studie haben 50 Prozent der ledigen Mütter in den alten Bundesländern ein halbes Jahr nach der Geburt keine Beziehung mehr zu den Kindsvätern. In den neuen Ländern liegt die Zahl bei 35 Prozent. Dem Bundesverfassungsgericht zufolge ist die Zahl nicht ehelicher Lebensgemeinschaften von 137.000 im Jahr 1972 auf rund 2,1 Millionen im Jahr 2001 gestiegen.

29.01.2003

http://www.ka-news.de/afp/journal/pld/030129145016.e1zkzazo.php3

Beim Sorgerecht für Kinder bleibt alles wie es ist. Mütter haben weiter Vorrang beim Sorgerecht.

Das entschied gestern das Bundesverfassungsgericht. Damit wurde die Klage zweier unverheiratete Väter abgewiesen, denen ein Mitsorgerecht von den Müttern verweigert wurde. Würde man dies erzwingen, könnte das dem Kindeswohl zuwiderlaufen, so die Richter. Wenn also ledige Väter den Kontakt zu ihren Kindern halten wollen, müssen sie auf das Wohlwollen der Mutter hoffen.

Das Väter weiter in dieser schwierigen Situation leben müssen, ist für viele schwer zu verstehen.

"Dieses Urteil ist eine Katastrophe", sagt Peter D. aus Moabit.

Er ist einer der Betroffenen. Ein unverheirateter Vater, der sein Kind nur alle zwei Wochen sehen darf. Dabei haben er und sein Sohn Niklas (Name geändert) fünf Jahre lang zusammen gewohnt.

Vor sieben Jahren wurde der heute 46-jährige Peter D. Vater. Schon ein Jahr später ging die Beziehung mit der Mutter in die Brüche. Um das Kind wollte man sich jedoch gemeinsam kümmern: "Wir verabredeten eine hälftige Betreuung. Eine Woche wohnt Niklas bei mir, eine Woche bei ihr. Aufgrund ihres Berufes wohnte er aber faktisch nur bei mir", so Peter D. Alles lief gut bis zum Januar 2002. Da wartete Peter D. vergeblich, dass Niklas aus der Schule nach Hause kommt. Später erfuhr er, dass die Muter ihn dort direkt abgeholt hat. Sie zog nach Bayern, nahm ihren Sohn mit. Rechtlich ist das okay. Doch was ist mit dem Sohn, wie geht es ihm dabei? Dem zurückgebliebenen Vater bleibt nur hilfloser Schmerz. "Ein Kind braucht seinen Vater genau wie seine Mutter", sagte Peter D. Nun lebt sein Sohn weit weg. Weil er Unterhalt zahlt, darf der Vater Niklas alle zwei Wochen für zwei Stunden sehen - nachdem er acht Stunden im Zug gesessen hat.

29.01.2003

http://bz.berlin1.de/aktuell/news/030130/vater.html

Die Mutter der Kinder hingegen begrüßt das Urteil. "Ich gehöre nicht zu den Frauen, die es sich zum Ziel machen, für Männerrechte zu kämpfen." Wenn das Sorgerecht zu einem Streitfall werde, sei schon von vornherein ein Konflikt da und eine halbwegs einvernehmliche Lösung kaum vorstellbar. Der Umgang zwischen unverheirateten Eltern werde maßgeblich von den Charakteren bestimmt: "Wer Stress machen will, macht es. Egal, wie die rechtliche Konstellation ist."

Die Homepage des Karlsruher Vereins "Väteraufbruch für Kinder" (vafk), in dem sich seit 1989 hauptsächlich geschiedene Väter engagieren, verzeichnete gestern Rekordzugriffe. Innerhalb weniger Stunden kletterte die Zahl von 146.000 auf fast 148.000. Vor der gestrigen Urteilsverkündigung konnte sich Rüdiger Meyer-Spelbrink vom Bundesvorstand keinen generellen "gesetzlichen Ausschluss nichtehelicher Väter" vorstellen. Umso "enttäuschter und überraschter" war er von dem Ausgang. Seine Befürchtung: "In den nächsten Jahren wird sich der fürchterliche Streit um die Kinder und um Macht zuspitzen." Protestaktionen sind derzeit aber nicht geplant. Weil viele der Väter pleite sind.

Als einziger der insgesamt zwanzig Verbände, die vom Bundesverfassungsgericht gehört worden waren, freut sich der "Verband alleinerziehender Mütter und Väter" (VAMV) über das Urteil. Der VAMV vertritt mit 9.000 Mitgliedern, davon etwa 20 Prozent Männer, die Interessen von Familien, in denen ledige, getrennte, geschiedene oder verwitwete Eltern mit ihren Kindern leben. Bundesgeschäftsführerin Peggi Liebisch: "Damit wird eine große Rechtssicherheit für die Kinder hergestellt und sie werden nicht zum Spielball der Streitereien der Eltern." Zudem trage die Entscheidung der Lebensrealität vieler Mütter Rechnung, "die den Alltag mit den Kindern meistern": "Wenn sie nicht das gemeinsame Sorgerecht wollen, dann ist das zu akzeptieren."

Die Berliner Anwältin Gesa Schulz, selbst Mutter einer Tochter, für die sie das Sorgerecht gemeinsam mit dem Vater hat, mit dem sie ohne Trauschein zusammenlebt, kritisiert das Urteil. "Die Männer werden voll in die Pflicht genommen, sind aber ohne Rechte." Es könne nicht sein, dass Väter auf das Einverständnis der Mütter zum gemeinsamen Sorgerecht angewiesen seien. "Goldesel ja, Rechte nein, das geht nicht."

"BARBARA BOLLWAHN DE PAEZ CASANOVA

30.01.2003

http://www.taz.de/pt/2003/01/30/a0095.nf/textdruck

Karlsruhe entschied nun, dass diese Rechtslage nicht verfassungswidrig ist. So betonte das Gericht, es sei "sachgerecht", das uneheliche Kind zunächst allein der Mutter zuzuordnen. Zu ihr entwickele sich schon während der Schwangerschaft eine Beziehung, die sich nach der Geburt fortsetze. Dagegen sei es zum Zeitpunkt der Geburt oft noch nicht klar, wer der Vater sei und ob er bereit ist, eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Schließlich gingen viele Beziehungen gerade nach einer Geburt in die Brüche.

In einem zweiten Schritt akzeptierte das Gericht auch, dass selbst ein Vater, der seine Rolle annimmt und sich in der Erziehung des Kindes engagiert, nur mit dem Willen der Mutter ein gemeinsames Sorgerecht erhalten kann. "Sind die Eltern zur Kooperation weder bereit noch in der Lage, kann die gemeinsame Sorge für das Kind dem Kindeswohl zuwiderlaufen", erklärte der zuständige Erste Senat des Verfassungsgerichts. Der Gesetzgeber durfte deshalb annehmen, dass eine gegen den Willen der Frau erzwungene gemeinsame Sorge "mit mehr Nachteilen als Vorteilen für das Kind" verbunden ist.

Diese Entscheidung kam überraschend. Eigentlich hatte man in Karlsruhe eher damit gerechnet, dass die Rechte nichtehelicher Väter gestärkt werden. Bei der mündlichen Verhandlung hatten fast alle Experten, vom Juristinnenbund bis zum Deutschen Institut für Familienhilfe, das geltende Recht für verfassungswidrig gehalten und in der Regel für eine Einzelfallprüfung anhand des Kindeswohls plädiert.

Doch laut Urteil durfte der Gesetzgeber davon ausgehen, dass eine nichteheliche Mutter sich dem Wunsch des Vaters nur dann verweigert, "wenn sie dafür schwer wiegende Gründe hat, die von der Wahrung des Kindeswohls getragen werden". Dass sie die Vetomacht "als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht", habe der Bundestag nicht unterstellen müssen.

Dem Gericht war allerdings klar, dass diese Sichtweise umstritten sein wird. Es verpflichtete daher den Bundestag, genau die weitere Entwicklung zu beobachten. Sollte es tatsächlich "eine beträchtliche Zahl" von Fällen geben, bei denen die Mutter ihre Position missbraucht, werde die derzeitige Gesetzeslage doch noch verfassungswidrig. Nur einen kleinen Erfolg konnte Kläger G. verbuchen. Für Paare, die sich bereits vor Juli 1998 getrennt haben, hätte der Gesetzgeber eine Übergangsregelung schaffen müssen. Denn vor diesem Zeitpunkt war es nichtehelichen Eltern selbst mit Willen der Frau nicht möglich, eine gemeinsame Sorge zu begründen. Hier muss der Bundestag nun doch eine Einzelfallprüfung zulassen. Bis Jahresende hat der Gesetzgeber für die Neuregelung Zeit.

Ob G. eine solche Einzelfallprüfung beantragen wird, ließ er gestern offen: "Ich will eigentlich nicht vor dem Oberlandesgericht auf den Knien rutschen und um mein Recht betteln." Angesichts seines auch gestern ziemlich missionarischen Auftretens dürften G.s Chancen auf ein gemeinsames Sorgerecht tatsächlich eher gering sein.

30.01.2003

|

|

|

Berlin. Über vier Jahre lang ist Christian Gampert von Gericht zu Gericht gezogen. Instanz um Instanz klagte er sich bis zum Bundesverfassungsgericht hoch.

Da war sein Streit längst für viele andere ein Musterfall geworden. Er wollte die Mutter seines neunjährigen unehelichen Sohnes zwingen, gegen ihren Willen das elterliche Sorgerecht zu teilen. Er wollte es nicht ihr überlassen, zu entscheiden, wo ihr Kind lebt, welche Schule es besucht oder ob eine Operation gemacht wird. Damit muss er sich nun abfinden. Gampert und ein weiterer Vater hatten gestern vor Gericht das Nachsehen.

Bei unehelichen Kindern hat die Mutter allein das Sorgerecht. So weit die Rechtslage. Und sie ist verfassungemäß, wie der erste Senat befand. Das ist nicht allein, aber insbesondere für Ehen ohne Trauschein relevant. Davon gibt es - nach den Zahlen aus dem Jahr 2001 - in Deutschland 2,1 Millionen, in denen etwa 821 000 Kinder und Jugendliche aufwachsen.

Ein gemeinsames Sorgerecht ist seit 1998 möglich. Es setzt aber - im Interesse des Kindes - ein Minimum an Übereinstimmung zwischen den Eltern voraus. Wenn nicht, soll der Konflikt nicht auf dem Rücken des Kindes ausgetragen werden. Im Streitfall hat die Mutter für die Richter des ersten Senats den Vorrang, schon rein biologisch.

Zwischen Mutter und Kind, schrieben die Richter in der Begründung, entwickle sich während der Schwangerschaft eine Beziehung. Wie sich der Vater zum Kind verhalte, sei oft unklar und stehe in vielen Fällen selbst bei dessen Geburt nicht fest. Wohingegen die Mutter sich damit auseinandersetzen muss, dass sie Verantwortung übernimmt. Daraus leiten die Richter das Vorrecht der Mutter ab, im Trennungsfall ein gemeinsames Sorgerecht abzulehnen.

Für Paare, die

bis 1998 zusammen gelebt und für ihre Kinder gesorgt haben, die sich

aber nach dem 1. Juli 1998 getrennt haben und sich auch nicht (mehr) verständigen

konnten, muss der Gesetzgeber aber bis Ende 2003 eine Altfallregelung verabschieden,

entschied das Bundesverfassungsgericht gestern.

![]() 29.01.2003

Von Miguel Sanches

29.01.2003

Von Miguel Sanches

http://www.westfaelische-rundschau.de/wr/wr.politik.volltext.php?id=449702&zulieferer=wr&rubrik=Welt&kategorie=POL®ion=National

Karlsruhe bestätigt Rechte lediger Mütter

VON CHRISTIAN RATH

das Sorgerecht bleibt bei der Mutter: Hans-Jürgen Papier, Vorsitzender des Ersten Senats beim Bundesverfassungs- gericht in Karlsruhe, verkündet das Urteil |

Gegen den Willen der Mütter können

ledige Väter weiterhin kein Sorgerecht für ihre Kinder erhalten.

Karlsruhe - Überraschend hat das Bundesverfassungsgericht gestern auf eine Stärkung der Rechte nicht-ehelicher Väter verzichtet. Ledige Mütter können damit weiterhin verhindern, dass auch der Vater des Kindes ein Sorgerecht erhält. Zur Entscheidung standen die Klagen von zwei engagierten ledigen Vätern, die ihre vollen Elternrechte eingefordert hatten. In beiden Fällen hatten die Mütter jedoch ein gemeinsames Sorgerecht abgelehnt. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch hat bei unehelichen Kindern zunächst die Mutter das alleinige Sorgerecht. Seit 1998 können sich ledige Eltern immerhin in einer „Sorgeerklärung“ darauf einigen, die elterliche Sorge gemeinsam auszuüben. Diese Regelung ist verfassungsgemäß. Das Gericht betonte, es sei sachgerecht, das uneheliche Kind zunächst allein der Mutter zuzuordnen. Zu ihr entwickele sich schon während der Schwangerschaft eine enge Beziehung. Dagegen sei zum Zeitpunkt der Geburt oft noch nicht klar, wer der Vater sei und ob er bereit ist, eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Das Gericht akzeptierte auch, dass selbst ein engagiert mit erziehender Vater nur mit dem Willen der Mutter ein gemeinsames Sorgerecht erhalten kann. „Sind die Eltern zur Kooperation weder bereit noch in der Lage, kann die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl zuwiderlaufen“, erklärten die Richter. Laut Urteil durfte der Gesetzgeber auch davon ausgehen, dass eine nicht-eheliche Mutter sich dem Wunsch des Vaters nur dann verweigert, „wenn sie dafür schwerwiegende Gründe hat, die von der Wahrung des Kindeswohls getragen werden.“ Den Richtern war allerdings klar, dass diese Sichtweise umstritten ist. Sie verpflichteten daher den Bundestag, die weitere Entwicklung genau zu beobachten. Sollte tatsächlich „eine beträchtliche Zahl“ von Müttern ihre Position missbrauchen, wird Karlsruhe möglicherweise eine gerichtliche Einzelfallprüfung anordnen. Allein das Fehlen einer Übergangsregelung für Paare, die sich bereits vor Juli 1998 getrennt haben, bemängelte das Gericht. Denn vor diesem Zeitpunkt war es nicht-ehelichen Eltern völlig unmöglich, das Sorgerecht gemeinsam auszuüben. In einer Neuregelung, für die Berlin bis Jahresende Zeit hat, muss die Regierung nun für diese Fälle eine Prüfung der Vaterwünsche zulassen. |

Kein Herz für ledige Väter

Karlsruhe

lässt den Müttern das letzte Wort

|

|

|

KARLSRUHE (dpa). — Am Ende war der Karlsruher Spruch zum Sorgerecht für Kinder doch überraschend. Nicht nur Interessenverbände hatten auf eine Stärkung der Vaterrechte gedrungen, auch Verfassungsrechtler und sogar der Deutsche Juristinnenbund sahen die unverheirateten Väter grundgesetzwidrig benachteiligt. Auch bei der mündlichen Verhandlung im November glaubten Beobachter, die Richter seien den Vätern freundlich gesonnen. Doch nun bleibt im Wesentlichen alles beim Alten: Nicht verheiratete Väter erhalten das Sorgerecht für ihre Kinder nur mit Zustimmung der Mutter.

Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht eines noch einmal deutlich gemacht: Beim Sorgerecht geht es weder um die Interessen des Vaters noch um die Belange der Mutter – im Mittelpunkt steht das Wohl des Kindes. Und dem sei am ehesten gedient, wenn es kein Gezerre darum gibt, wer bei der Wahl der Schule, des Wohnsitzes oder der Religionszugehörigkeit das Sagen hat. Daraus folgert das Gericht: Wenn unverheiratete Eltern sich nicht einigen, ist die Mutter zuständig.

Das mag oftmals richtig sein. Wenn der Erzeuger, der sich nie ums Kind gekümmert hat, die Frau mit Klagen torpedieren könnte, dann käme zum Erziehungsstress auch noch der Ärger mit Gerichtsprozessen – was für das Kind nicht gut sein kann. Doch gerade der vom Bundesverfassungsgericht entschiedene Fall eines Tübinger Vaters ist deutlich anders gelagert: Er sorgt bis heute während der ersten Wochenhälfte für den neunjährigen Sohn – und bleibt doch ein „Vater zweiter Klasse“.

Auffallend an der Karlsruher Entscheidung ist ihre betonte Vorläufigkeit: Die Wertung des Gesetzgebers bei der Kindschaftsrechtsreform von 1998 sei verfassungsrechtlich „derzeit“ nicht zu beanstanden, formulieren die Richter. Im Klartext: Sagt die Mutter zum gemeinsamen Sorgerecht Nein, bleibt der Vater außen vor. Dabei hat eine Studie im Auftrag des Bundesjustizministeriums gezeigt, dass bei geschiedenen Paaren das gemeinsame Sorgerecht deren Kooperation sogar fördern kann. Auch die Unterhaltsüberweisungen treffen dann regelmäßiger ein, weil der Ex-Mann sich nicht auf die Rolle des Zahlvaters beschränkt sieht. Und der Juristinnenbund warnt vor einem Verlust der Vaterbindung, wenn das Kind ausnahmslos der Mutter zugeordnet wird.

Fragwürdig ist die Entscheidung auch in einem anderen Punkt: Ist die Mutter denn tatsächlich immer und in jedem Fall vom Kindeswohl beseelt, wenn sie dem Ex-Partner die Zustimmung zum Sorgerecht verweigert? Diese Annahme des Gesetzgebers sei „vertretbar“, so das Gericht. Er dürfe davon ausgehen, dass die Mutter „die Möglichkeit der Verweigerung einer Sorgeerklärung nicht etwa als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht“. Wissenschaftlich untermauern können die Richter diese mehr als gewagte These freilich nicht. Wolfgang Janisch

30.01.2003

http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=63846&kat=4

URTEIL / Verfassungsgericht weist Klage unverheirateter Väter ab

Sorgerecht bleibt bei

lediger Mutter

Tübinger will Europäischen

Gerichtshof für Menschenrechte anrufen

Unverheiratete Väter erhalten das Sorgerecht für ihre Kinder auch künftig nur, wenn die Mutter zustimmt. Dies entschied das Bundesverfassungsgericht.

DPA/AP

KARLSRUHE Für viele ledige Väter ist es eine herbe Enttäuschung: Sie können für Kinder, die aus einer nicht-ehelichen Beziehung stammen, das Sorgerecht nur mit Zustimmung der Mutter erhalten. Die Karlsruher Richter erklärten eine seit viereinhalb Jahren bestehende Regelung für verfassungsgemäß.

Nach der Reform des Kindschaftsrechts von 1998 behalten verheiratete Paare nach der Scheidung das gemeinsame Sorgerecht, sofern nicht Antrag auf alleinige Sorge gestellt wird. Für die 820 000 Kinder aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften sieht die Gesetzeslage anders aus: Beantragen die Eltern nicht, sich das Sorgerecht zu teilen, bleibt es bei der Mutter.

Gegen diese Ungleichbehandlung klagten zwei Väter aus Baden-Württemberg und Hessen. Beide hatten Jahre mit ihren Söhnen und der jeweiligen Mutter gelebt und das Kind versorgt. Nach der Trennung hatten die Frauen ein gemeinsames Sorgerecht abgelehnt, obwohl die Kinder weiterhin von beiden Elternteilen betreut wurden.

Die Karlsruher Richter halten die Regelung für korrekt. Das Veto-Recht der Mutter diene dem Schutz des Kindes, erklärte Gerichtspräsident Hans-Jürgen Papier. Die Mutter könne dem Vater schon bei der Geburt ein Sorgerecht einräumen. Tue sie das nicht, müsse sie dafür schwerwiegende Gründe haben, die von der Wahrung des Kindeswohls getragen seien. Eltern ehelicher Kinder hätten sich dagegen verpflichtet, füreinander und für ein gemeinsames Kind Verantwortung zu tragen. Bei unverheirateten Eltern könne das Gesetz davon nicht generell ausgehen. Deshalb sei es gerechtfertigt, der Mutter das Sorgerecht zuzuordnen.

Das Gericht vermisste nur eine Übergangsregelung für Paare, die sich schon vor der Reform des Kindschaftsrechts getrennt hatten. Es betonte auch, dass Klagen gegen diese Regelung nichts änderten.

Der Tübinger Vater kündigte an, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Der "Verein Väteraufbruch" erklärte, mit dem Urteil würden die Väter weiter in die Abhängigkeit von der Mutter gedrängt. Dass die Richter das Recht der Mutter über das des Vaters stellten, verstoße nicht nur gegen den Gleichheitsgrundsatz, sondern auch gegen das Recht des Kinder auf beide Eltern.

30.01.2003

http://www.suedwest-aktiv.de/landundwelt/politik/artikel526676.php

Väter zweiter Klasse

Streit ums Sorgerecht: Verfassungsgericht bestätigt geltende Regelung

Karlsruhe - Für viele ledige Väter ist es eine herbe Enttäuschung: Auch künftig können sie für Kinder, die aus einer nicht ehelichen Beziehung stammen, das Sorgerecht nur mit Zustimmung der Mutter erhalten. Das entschied das Bundesverfassungsgericht.

VON MIRJAM SÖCHTIG

Nach der Kindschaftsrechtsreform vom 1. Juli 1998 behalten verheiratete Paare nach der Scheidung das gemeinsame Sorgerecht, sofern nicht Antrag auf alleinige Sorge gestellt wird. Für die rund 820 000 Kinder aus nicht ehelichen Lebensgemeinschaften sieht die Gesetzeslage allerdings ganz anders aus, wie der Kölner Familienrechtler Siegfried Willutzki betont: Während früher im Falle einer Trennung "grundsätzlich die Mutter das alleinige Sorgerecht bekam", wurde 1998 die Möglichkeit eröffnet, dass sich beide das Sorgerecht teilen, wenn beide dies gemeinsam beantragen.

Tun sie das nicht, bleibt das Sorgerecht jedoch in jedem Fall bei der Mutter, wie Willutzki betont. Der Vater "kann sich abstrampeln, wie er will". Nur in Ausnahmefällen, wenn die Mutter etwa das Sorgerecht missbrauche oder das Kind vernachlässige, könne ein Familiengericht dieses dem Vater übertragen. Gegen diese Regelung waren mehrere Väter vor Gericht gezogen, darunter der Tübinger Christian Gampert. Er sorgt bis heute während der ersten Wochenhälfte für den neunjährigen Sohn - und bleibt doch ein "Vater zweiter Klasse".

Während der Bundesverband allein erziehender Väter und Mütter, der Deutsche Juristinnenbund und das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht die Entscheidung begrüßten, sprach Dietmar-Nikolai Webel vom Verein Väteraufbruch für Kinder von "einem Tiefschlag", mit dem die Väter weiter in eine Abhängigkeit zur Mutter gedrängt würden. Diese seien nach einer Trennung häufig so verletzt, dass sie einfach versuchten, den Mann wegzudrängen. Offenbar gingen die Richter davon aus, "dass die Väter von heute nicht anders sind als vor 30 Jahren", betont Webel. Doch dass sich die Väter auf und davon machten, sei inzwischen die Ausnahme. "Viele wollen den Kontakt zu ihren Kindern halten, sie schützen und unterstützen."

Auch Familienrechtsexperte Willutzki ist davon überzeugt, dass eine Gesetzesänderung überfällig ist. Schließlich beruhe die alte Regelung auf der überkommenen Vorstellung, dass außerehelich geborene Kinder nicht Ergebnis einer wirklichen Partnerschaft, sondern einer flüchtigen Begegnung seien: "Nach dem Motto: Soldat schwängert Dienstmädchen".

Familienrechtlerin Sabine Heinke vom Deutschen Juristinnenbund ist hingegen überzeugt, dass das Urteil der "sozialen Realität" entspricht. Studien hätten gezeigt, dass "ein ganz großer Teil der Kinder, die in nicht ehelichen Verhältnissen geboren würden, nicht mit ihren Vätern aufwachsen". Viele Paare trennten sich, bevor das Kind geboren sei. Vielmehr gehe es den Vätern in manchen Fällen beim Sorgerecht um die reine Machtfrage.

Mehr zum Urteil unter:

www.bundesverfassungsgericht.de

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/360203?_suchtag=2003-01-30

Es bleibt beim „Vater 2. Klasse“

Überraschender Richterspruch zum Sorgerecht für Kinder

Karlsruhe. Am Ende war der Karlsruher Spruch zum Sorgerecht für Kinder doch überraschend. Nicht nur Interessenverbände hatten auf eine Stärkung der Vaterrechte gedrungen. Auch Verfassungsrechtler und sogar der Deutsche Juristinnenbund sahen die unverheirateten Väter grundgesetzwidrig benachteiligt. Noch bei der mündlichen Verhandlung im November glaubten Beobachter, die Richter seien den Vätern freundlich gesonnen. Doch nun bleibt im Wesentlichen alles beim Alten: Nicht verheiratete Väter erhalten das Sorgerecht für ihre Kinder nur mit Zustimmung der Mutter.

Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht eines noch einmal deutlich gemacht: Es geht dabei weder um die Interessen des Vaters noch um die Belange der Mutter – im Mittelpunkt steht das Wohl des Kindes. Und dem sei am ehesten gedient, wenn es kein Gezerre darum gibt, wer bei der Wahl der Schule, des Wohnsitzes oder der Religionszugehörigkeit das Sagen hat. Daraus folgert das Gericht: Wenn unverheiratete Eltern sich nicht einigen, ist die Mutter zuständig.

Das mag oftmals richtig sein. Wenn der Erzeuger, der sich nie ums Kind gekümmert hat, die Frau mit Klagen torpedieren könnte, dann käme zum Erziehungsstress auch noch der Ärger mit Gerichtsprozessen – was für das Kind nicht gut sein kann. Doch gerade der vom Bundesverfassungsgericht entschiedene Fall eines Tübinger Vaters ist deutlich anders gelagert: Er sorgt bis heute während der ersten Wochenhälfte für den neunjährigen Sohn – und bleibt doch ein „Vater zweiter Klasse“.

Auffallend an der Karlsruher Entscheidung ist ihre betonte Vorläufigkeit: Die Wertung des Gesetzgebers bei der Kindschaftsrechtsreform von 1998 sei verfassungsrechtlich „derzeit“ nicht zu beanstanden, formulieren die Richter. Die Lösung des Problems verschieben sie damit auf die Zukunft. Bei der Reform war der Vorschlag, dem Vater im Einzelfall eine gerichtliche Erzwingung des Sorgerechts einzuräumen, am Ende verworfen worden. Seither gilt: Das gemeinsame Sorgerecht setzt eine Einigung voraus. weil die Eltern nur so ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit dokumentieren. Sagt die Mutter Nein, bleibt der Vater außen vor.

Noch verhaltener werden die Richter bei der entscheidenden Frage: Ist die Mutter wirklich immer vom Kindeswohl beseelt, wenn sie dem Ex-Partner die Zustimmung zum Sorgerecht verweigert? Diese Annahme des Gesetzgebers sei „vertretbar“, so das Gericht. Man dürfe davon ausgehen, dass die Mutter „die Möglichkeit der Verweigerung einer Sorgeerklärung nicht etwa als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht“. Wissenschaftlich untermauern können die Richter diese gewagte These freilich nicht. Wolfgang Janisch (dpa)

30.01.2003

http://www.weser-kurier.de/politik/fs_wk_politik.html?id=126337

Da ist der Wunsch die Mutter des Gedankens

Das Verfassungsgericht rückt das Wohl des Kindes nach vorn

Das Bundesverfassungsgericht hat eine hohe Meinung von ledigen Müttern. Aber es ist sich nicht ganz sicher, dass diese Meinung auch richtig ist.

Von Stefan Geiger

Der Erste Senat des Verfassungsgerichts versteckt sich hinter dem Gesetzgeber. Der habe gewollt, dass eine ledige Mutter trotz Zusammenlebens mit dem Kindsvater und gegen dessen Wunsch dem gemeinsamen Sorgerecht ihre Zustimmung verweigern kann. Es folgt der entscheidende Satz: "Der Gesetzgeber durfte davon ausgehen, dass eine Mutter, gerade wenn sie mit dem Vater und dem Kind zusammenlebt, sich nur ausnahmsweise und nur dann dem Wunsch des Vaters nach einer gemeinsamen Sorge verweigert, wenn sie dafür schwer wiegende Gründe hat, die von der Wahrung des Kindeswohls getragen werden, dass sie also die Möglichkeit der Verweigerung einer Sorgeerklärung nicht etwa als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht." Da ist der Wunsch die Mutter des Gedankens.

Die Geradlinigkeit der Argumentation ist etwas verblüffend, weil die klagenden Väter genau das behauptet hatten, was die Richter unter Verweis auf den Gesetzgeber ausschließen wollen. Die Kläger waren Männer, die jahrelang mit Mutter und Kind zusammengelebt hatten, die sich sehr intensiv um ihre Kinder gekümmert hatten und die sich auch weiterhin intensiv um ihre Kinder kümmern wollten. Doch mit deren Argumenten setzen sich die Verfassungsrichter nicht allzu intensiv auseinander. In der Urteilsbegründung findet sich nur das versteckte Zitat aus der Urteilsbegründung eines unteren Gerichtes, das Kind habe versucht, Vater und Mutter gegeneinander auszuspielen. Das freilich kommt auch in den besten Familien vor.

Gemessen an der bunten Lebenswirklichkeit zeichnet das Gericht ein traditionelles Bild der Mutter: "Zwischen Mutter und Kind entwickelt sich schon während der Schwangerschaft neben der biologischen Verbundenheit eine Beziehung, die sich nach der Geburt fortsetzt. Auch wenn dem Vater für die Entwicklung eines Kindes eine erhebliche Bedeutung zukommt, muss er doch nach der Geburt des Kindes - sofern er dies will - eine Beziehung zum Kind erst aufbauen, die zwischen Mutter und Kind von vorneherein schon besteht. Während diese sich bereits im Verlaufe der Schwangerschaft damit auseinander setzen muss, dass sie demnächst für das geborene Kind Verantwortung trägt und regelmäßig ihre Bereitschaft dazu durch die Schwangerschaft zum Ausdruck gebracht hat, steht die Entscheidung des Vaters, wie er sich zu seinem Kind verhalten will, in vielen Fällen bei dessen Geburt noch nicht fest. Die Mutter ist die einzige sichere Bezugsperson, die das Kind bei seiner Geburt vorfindet." Da treffen sich konservative mit feministischen Argumenten.

Doch die Richterinnen und Richter trauen ihren eigenen Überzeugungen nicht so ganz. Sie machen ihre Entscheidung, dass die Gesetzesnorm mit der Verfassung übereinstimmt, vom künftigen Verhalten der Mütter abhängig. Wenn die, wie erhofft, in den meisten Fällen ihre Zustimmung zum gemeinsamen Sorgerecht geben, ist die Regel mit dem Grundgesetz im Einklang; wenn sie in großer Zahl der gemeinsamen Sorge widersprechen, muss der Gesetzgeber nachbessern.

Die Richter entwerfen ein differenziertes Bild nicht ehelicher Lebensgemeinschaften. Zwar sei deren Zahl auf 2,1 Millionen Paare gestiegen, von denen 28 Prozent zusammen mit Kindern lebten. Doch nur 24 Prozent der unehelichen Kinder würden nach ihrer Geburt zusammen mit Vater und Mutter leben: "Diese Zahlen lassen nicht darauf schließen, dass nicht eheliche Kinder inzwischen in der überwiegenden Zahl der Fälle in eine häusliche Gemeinschaft von Mutter und Vater hineingeboren werden." Es gebe Situationen, in denen der Vater nicht feststellbar sei oder nicht feststehe, "in denen er mit dem Kind über die Unterhaltszahlung hinaus nichts zu tun haben will oder zwar mit dem Kind, aber nicht mit der Mutter Verbindung halten will, bis hin zu solchen, in denen der Vater im Einvernehmen oder im Zusammenleben mit der Mutter gemeinsam mit ihr Sorge für das Kind trage möchte." Solche hatten geklagt. (AZ: 1 BvL 20/99)

30.01.2003

http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/360026?_suchtag=2003-01-30

Karlsruhe. Unverheiratete Väter können auch in Zukunft das Sorgerecht für ihr Kind nur mit Zustimmung der Mutter erhalten. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Mittwoch das geltende Recht für verfassungsgemäß erklärt.

Erst seit 1998 ist es möglich, dass unverheiratete Väter gemeinsam mit den Müttern ein Sorgerecht für ihr Kind erhalten. Allerdings nicht gegen den Willen der Mutter. Dagegen versuchten zwei Väter aus Hessen und Baden-Württemberg gerichtlich vorzugehen. Einer der beiden Kläger kündigte nach der Niederlage vor dem höchsten deutschen Gericht an, nun vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu ziehen, wo bereits eine Reihe ähnlicher Fälle anhängig sind.

Der Erste Senat begründete sein Urteil mit der Unterschiedlichkeit der Situation von nicht-ehelichen Kindern. Neben unverheirateten Eltern, die sich die Sorge für das Kind teilten, gebe es auch Fälle, in denen sich die Väter überhaupt nicht die Verantwortung mit der Mutter teilen wollten. Dass der Gesetzgeber das Sorgerecht zunächst immer der Mutter zuordne und nur im Falle ihrer Zustimmung ein gemeinsames Sorgerecht ermögliche, sei deshalb nicht zu beanstanden.

Der Gesetzgeber habe davon ausgehen dürfen, dass ein gegen den Willen der Mutter erzwungenes gemeinsames Sorgerecht regelmäßig mit mehr Nachteilen als Vorteilen für das Kind verbunden sei, heißt es in der Begründung. Der Erste Senat billigte auch, dass unverheiratete Väter nicht die Familiengerichte anrufen können, wenn die Mutter einem gemeinsamen Sorgerecht nicht zustimmt. Es sei nicht zu erwarten, dass die Gerichte in solchen Fällen zu einer anderen Entscheidung kommen würden. Allerdings verlangen die Verfassungsrichter vom Gesetzgeber bis Ende 2003 eine Übergangsregelung für Altfälle. Trennte sich ein unverheiratetes Paar vor 1998, war ein gemeinsames Sorgerecht stets ausgeschlossen. In diesen Fällen soll auf Antrag des Vaters eine gerichtliche Überprüfung möglich sein, ob ein gemeinsames Sorgerecht dem Kindeswohl entspricht. (AZ: 1 BvR 933/01 und 1 BvL 20/99) Ursula Knapp

30.01.2003

http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/30.01.2003/415548.asp

Von Ursula Knapp

und Jost Müller-Neuhof

Die Kläger, die vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Änderung der Sorgerechtsregelung für unverheiratete Väter erreichen wollten, sind tief enttäuscht. Und auch etwas überrascht. Tatsächlich hatten auch Prozessbeobachter, die im November vergangenen Jahres die mündliche Verhandlung in Karlsruhe verfolgt hatten, eine stärkere Öffnung hin zu einem gemeinsamen Sorgerecht erwartet. Aber der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts enttäuschte die Erwartungen. Er folgte den Auffassungen, die vom Verband allein erziehender Mütter und Väter (VAMV), aber auch von der Bundesregierung vertreten werden. Ein Sorgerecht für unverheiratete Väter gegen den Willen der Mutter bringe für das Kind mehr Nachteile als Vorteile. Das ist die zentrale Begründung des Karlsruher Urteils.

Die klagenden Väter hatten eine vollständige Gleichberechtigung von ehelichen und nicht ehelichen Vätern erreichen wollen. Dass sich die acht Verfassungsrichterinnen und -richter dem nicht anschließen würden, war klar. Aber was, wenn der Vater viele Jahre lang unverheiratet mit Mutter und Kind zusammenlebte, bis die Mutter mit dem Kind auszog? Sollte er in solchen Fällen nicht das Recht erhalten, das Familiengericht anzurufen und eine Überprüfung zu fordern? Nein, befand jetzt der Erste Senat.

Denn, so die Begründung, nicht eheliche Kinder würden in völlig unterschiedliche Situationen hineingeboren. Dass deshalb das Sorgerecht bei nicht ehelichen Kindern immer der Mutter zugeordnet werde, sei nicht zu beanstanden. Nur 5,4 Prozent der nicht ehelichen Kinder, rechnen die Karlsruher Richter in ihrem Urteil vor, lebten mit ihren in einer Lebensgemeinschaft verbundenen Eltern zusammen. Die harmonische Nicht- Ehe ist also nicht der Regelfall unter den jungen Eltern. Auch wenn ihr Anteil beständig zunimmt. Die moderne Patchworkfamilie, in der durchaus auch mal die Gefährten wechseln, hat auch im Umgang mit nichtehelichen Kindern Spuren hinterlassen. „Kind und Kegel“, das gilt heute nicht mehr. „Nichteheliche Kinder werden heute im Allgemeinen nicht mehr diskriminiert“, sagt Peggi Liebisch vom VAMV. Dazu beigetragen hätte auch ein liberaleres Namensrecht: Heute ist es nicht mehr ungewöhnlich, wenn ein leibliches Kind einen anderen Namen trägt als den des Vaters oder umgekehrt den der Mutter.

Trotzdem muss ihnen das Gesetz, das ihnen seit 1998 erlaubt, sich einvernehmlich das gemeinsame Sorgerecht zu gewähren, reichen. Mehr, so das Urteil, verlange die Verfassung nicht. Denn könne sich die Mutter nicht entschließen, auch dem Vater ein Sorgerecht zu geben, müsse man von gewichtigen Gründen ausgehen. Es dürfe angenommen werden, dass die Mutter die Entscheidung im Interesse des Kindeswohles trifft.

Allerdings, so der achtköpfige Senat weiter, müsse der Gesetzgeber die Entwicklung beobachten. Sollten viele nicht verheiratete Mütter dem Vater das Sorgerecht entgegen den Interessen des Kindes verweigern, müsse er über eine Korrektur nachdenken. Bisher gebe es hierfür aber keine Anzeichen.

Einen kleinen Sieg errangen die klagenden Väter aber doch. In Fällen, in denen sich die Paare vor 1998 trennten und somit die Möglichkeit einer gemeinsamen Sorge nicht bestand, können die Väter jetzt eine Kontrolle verlangen. Die Familiengerichte müssen in diesen Altfällen überprüfen, ob ein gemeinsames Sorgerecht dem Kindeswohl entspricht.

30.01.2003

http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/30.01.2003/412085.asp

Idealbild der Mutter

Das Bundesverfassungsgericht ist immer wieder für eine Überraschung gut. Kaum jemand hatte erwartet, dass es im Jahr 2003 die Diskriminierung einer Minderheit absegnen würde – die der nichtverheirateten Väter. Doch sie bleiben auch nach diesem Urteil chancenlos, wenn sie gegen den Willen der Mutter ein gemeinsames Sorgerecht für ein Kind möchten. Für ein solches kann es aber gute Gründe geben, und Experten haben sie bei der Verhandlung überzeugend dargelegt: Wenn während des Zusammenlebens zwischen Vater und Kind ein enger persönlicher Kontakt entstanden ist, sollte dieser auch nach einer Trennung der Eltern in einem Sorgerecht zum Ausdruck kommen können.

Im Urteil werden solche Gründe zitiert und für eine Gruppe von „Altfällen“ sogar anerkannt. Im Übrigen bestätigt Karlsruhe aber die starre Regelung der alleinigen Sorgerechtszuweisung an die Mütter. Das Gericht argumentiert dabei mit einem Idealbild der Mutter einerseits und der Ehe andererseits. Dass sich Menschen beim Bruch langjähriger Beziehungen meist von vielen Motiven leiten lassen, unter denen sich auch weniger edle als das Wohl des Kindes befinden können, ignoriert das Urteil – für den Fall der ledigen Mutter. Dass sich auch verheiratete Väter bei einer Trennung oft von ihrer schlechtesten Seite zeigen und trotzdem das Sorgerecht behalten dürfen, spielt das Gericht herunter.

Für den gern zitierten Regelfall ist es gewiss vernünftig, das alleinige Sorge-recht den ledigen Müttern zu geben. Aber es geht um die Ausnahmen. Hier sollte eine gerichtliche Einzelfallprüfung möglich sein. Eine solche Öffnungsklausel kann und muss nun der Gesetzgeber schaffen. ker

30.01.2003

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artikel=artikel4974.php

Sorgerecht

Das

letzte Wort behält die Mutter

Verfassungsgericht

bestätigt geltende Veto-Regelung

Von Tom Strohschneider

Nicht verheiratete Väter können das Sorgerecht für ihre Kinder auch in Zukunft nur mit Zustimmung der Mutter bekommen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte am Mittwoch eine seit 1998 geltende Regelung. Allerdings muss der Gesetzgeber eine Ausnahme für Paare schaffen, die sich vor der letzten Sorgerechts-Reform getrennt hatten.

Mit dem Urteil (1BvL 20/99 und 1BvR 933/01) haben die Karlsruher Richter aus Sicht von Betroffenen zweierlei getan: Nach Ansicht vieler Väter und Selbsthilfegruppen wurde das lang kritisierte »Müttermonopol« gestärkt, nach dem die letzte Entscheidung über ein gemeinsames Sorgerecht für nichteheliche Kinder bei den Müttern liegt. Auf der anderen Seite, etwa beim Verband allein erziehender Mütter und Väter, dürfte das Urteil dagegen als Stärkung der Frauenrechte begrüßt werden.

Nach Paragraf 1626a des Bürgerlichen Gesetzbuches, der die elterliche Sorge Unverheirateter regelt, haben die Eltern eines nichtehelichen Kindes nach dem gestrigen Richterspruch auch weiterhin zwei Möglichkeiten, die gemeinsame Sorge über das Kind zu erhalten. Entweder entscheiden sich die Partner für die Ehe oder aber für eine Sorge-Erklärung, in der der Wunsch nach gemeinsamer Sorge durch beide Eltern erklärt wird. Ins Visier der Kritiker der in dieser Form noch jungen Regelung war aber vor allem der Satz 2 des Paragrafen 1626a geraten: »Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.«

Zwei Väter hatten beklagt, dass dieser Vorrang gegen das väterliche Elternrecht verstoße. Dieser Auffassung folgte der Erste Senat unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier in Karlsruhe nicht: Das »Veto-Recht« der Mutter, so die Urteilsbegründung, diene dem Schutz des Kindes. Außerdem könne eine Mutter schon bei der Geburt des Kindes dem unehelichen Vater freiwillig ein Sorgerecht einräumen. Tue sie das nicht, müsse sie dafür »schwerwiegende Gründe« haben, vermutet das Gericht. Die seit 1998 mögliche einvernehmliche Sorge-Entscheidung schaffe am ehesten günstige Voraussetzungen für das Wohl der Kinder.

Damit hat sich der Senat nicht nur Untersuchungen über die Situation nichtehelicher Kinder in und nach Trennungssituationen angeschlossen (zu denen selbstverständlich auch Pendants mit abweichender Meinung vorliegen), sondern auch den Schutzgedanken des Veto-Rechts der Mütter gestärkt. So wird von dessen Verfechtern zwar eingeschränkt, dass im Einzelfall auch Väter benachteiligt seien. Mit Blick auf unter Umständen auch von Gewalt, Abhängigkeit und Druck beherrschte »Trennungsszenarien« sei der besondere Schutz von Müttern nichtehelicher Kinder aber gerechtfertigt.

Auch in der Frage der Gleichbehandlung von ehelichen und nichtehelichen Eltern sah das Gericht keinen Grund zum Einschreiten. Mit der Ehe hätten sich Eltern dazu verpflichtet, füreinander und für ein gemeinsames Kind Verantwortung zu tragen. Bei unverheirateten Eltern sei davon nicht unbedingt auszugehen, weshalb es das Gericht für gerechtfertigt hielt, nicht eheliche Kinder bei ihrer Geburt sorgerechtlich der Mutter zuzuordnen.

Dennoch ist das Urteil aus Karlsruhe als vorläufig zu betrachten. Das Gericht verpflichtete den Gesetzgeber, die »tatsächliche Entwicklung« zu beobachten und gegebenenfalls zu reagieren. Das Urteil gibt dem Gesetzgeber zudem auf, bis zum Jahresende eine Ausnahme für Paare zuzulassen, die sich schon vor der 1998er Reform getrennt hatten, da diese keine Chance hatten, noch während des Zusammenlebens das erst damals geschaffene gemeinsame Sorgerecht zu beantragen. Dazu soll eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung eingeräumt werden, ob trotz des entgegenstehenden Willens eines Elternteils die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl dennoch nicht entgegensteht.

Hier zu Lande lebte 2001 gut ein Viertel der rund 2,1 Millionen nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern zusammen, deren Zahl etwa 821000 betrug. Mehr als 2,1 Millionen Kinder wohnen bei einem allein erziehenden Elternteil.

30.01.2003

http://www.nd-online.de/artikel.asp?AID=30087&IDC=2

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) hat bei nichtehelichen Kindern zunächst die Mutter das alleinige Sorgerecht. Das heißt, sie kann das Kind allein erziehen oder entscheiden, wo es leben soll. Seit 1998 können sich ledige Eltern immerhin auf eine "Sorgeerklärung" einigen, um die elterliche Sorge gemeinsam auszuüben. Gegen den Willen der Mutter können ledige Väter das Sorgerecht aber nach wie vor nicht erlangen. Ihnen verbleibt im Konfliktfall nur ein Umgangsrecht für gelegentliche Besuche bei ihrem Kind.

Karlsruhe entschied nun, dass diese Rechtslage nicht verfassungswidrig ist. So betonte das Gericht, es sei "sachgerecht", das uneheliche Kind zunächst allein der Mutter zuzuordnen. Zu ihr entwickele sich schon während der Schwangerschaft eine Beziehung, die sich nach der Geburt fortsetze. Dagegen sei es zum Zeitpunkt der Geburt oft noch nicht klar, wer der Vater sei und ob er bereit ist, eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Schließlich gingen viele Beziehungen gerade nach einer Geburt in die Brüche.

In einem zweiten Schritt akzeptierte das Gericht auch, dass selbst ein Vater, der seine Rolle annimmt und sich in der Erziehung des Kindes engagiert, nur mit dem Willen der Mutter ein gemeinsames Sorgerecht erhalten kann. "Sind die Eltern zur Kooperation weder bereit noch in der Lage, kann die gemeinsame Sorge für das Kind dem Kindeswohl zuwiderlaufen", erklärte der zuständige Erste Senat des Verfassungsgerichts. Der Gesetzgeber durfte deshalb annehmen, dass eine gegen den Willen der Frau erzwungene gemeinsame Sorge "mit mehr Nachteilen als Vorteilen für das Kind" verbunden ist.

Diese Entscheidung kam überraschend. Eigentlich hatte man in Karlsruhe eher damit gerechnet, dass die Rechte nichtehelicher Väter gestärkt werden. Bei der mündlichen Verhandlung hatten fast alle Experten, vom Juristinnenbund bis zum Deutschen Institut für Familienhilfe, das geltende Recht für verfassungswidrig gehalten und in der Regel für eine Einzelfallprüfung anhand des Kindeswohls plädiert.

Doch laut Urteil durfte der Gesetzgeber davon ausgehen, dass eine nichteheliche Mutter sich dem Wunsch des Vaters nur dann verweigert, "wenn sie dafür schwer wiegende Gründe hat, die von der Wahrung des Kindeswohls getragen werden". Dass sie die Vetomacht "als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht", habe der Bundestag nicht unterstellen müssen.

Dem Gericht war allerdings klar, dass diese Sichtweise umstritten sein wird. Es verpflichtete daher den Bundestag, genau die weitere Entwicklung zu beobachten. Sollte es tatsächlich "eine beträchtliche Zahl" von Fällen geben, bei denen die Mutter ihre Position missbraucht, werde die derzeitige Gesetzeslage doch noch verfassungswidrig. Nur einen kleinen Erfolg konnte Kläger G. verbuchen. Für Paare, die sich bereits vor Juli 1998 getrennt haben, hätte der Gesetzgeber eine Übergangsregelung schaffen müssen. Denn vor diesem Zeitpunkt war es nichtehelichen Eltern selbst mit Willen der Frau nicht möglich, eine gemeinsame Sorge zu begründen. Hier muss der Bundestag nun doch eine Einzelfallprüfung zulassen. Bis Jahresende hat der Gesetzgeber für die Neuregelung Zeit.

Ob G. eine solche Einzelfallprüfung beantragen wird, ließ er gestern offen: "Ich will eigentlich nicht vor dem Oberlandesgericht auf den Knien rutschen und um mein Recht betteln." Angesichts seines auch gestern ziemlich missionarischen Auftretens dürften G.s Chancen auf ein gemeinsames Sorgerecht tatsächlich eher gering sein.

30.01.2003

http://www.taz.de/pt/2003/01/30/a0092.nf/text

Sorgerecht

Die Wut der Väter

Das Karlsruher Urteil zum Sorgerecht erregt

die Gemüter.

Von Doris Näger

Einen Traum erfüllen wollte er ihr:

Die siebenjährige Lena hatte sich so gewünscht, unter Palmen

zu liegen. Der Vater buchte für sie beide einen Urlaub auf Mauritius.

"Doch am Abend vor dem Abflug sagte ihre Mutter: ,Das geht nicht. Sie könnte

Heimweh haben’", schildert Josef S. einen seiner bittersten Momente. Die

Flugtickets hat er immer noch. Aus der Reise wurde nichts, die Mutter hat

alleiniges Sorgerecht. Sie könne bestimmen, sagt S., ob und wann er

Lena sieht.

Josef S. gehört zu den Vätern, die enttäuscht sind vom jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dem zufolge bleibt es dabei, dass bei unehelichen Kindern das Sorgerecht grundsätzlich bei der Mutter liegt, das gemeinsame nur mit ihrer Einwilligung beantragt werden kann. Josef S.: "Da bist du als Vater ausgegrenzt." Er kümmert sich seit der Trennung von seiner früheren Partnerin vor drei Jahren regelmäßig um seine Tochter. Er blieb im gemeinsamen Haus wohnen, weil es nur hundert Meter von der Wohnung der Tochter entfernt liegt. Er regt immer wieder einen Urlaub oder Ausflug mit der Tochter an. "Aber ich bin davon abhängig, ob die Mutter Lust dazu hat."

Die Hälfte der Kinder verliert den Kontakt

Auf Regeln, wie es sie für geschiedene Väter gebe, könne er nicht bauen, sagt S. Der Kontakt zu seiner Tochter bestehe nur deshalb noch, weil er sich ständig darum bemühe. "Unter dem Einfluss der Rechtsprechung verliert die Hälfte aller betroffenen Kinder nach einem Jahr den Kontakt zu einem Elternteil", kritisiert auch Tobias Köster, Sprecher des Vereins "Väteraufbruch für Kinder". Die Väter würden einfach ausgegrenzt.

"Es ist nicht einzusehen, warum ein Vater ein Sorgerecht bekommen soll, wenn er sich schon nicht um den Unterhalt kümmert und seine Umgangspflicht vernachlässigt", findet dagegen Christina Roos vom Verband alleinerziehender Väter und Mütter. Sie weiß aus ihrer Beratungspraxis, dass 80Prozent der Väter gar nicht zahlen oder zumindest nicht den vollen Unterhalt. "Trotz gestiegener Tagesstättengebühren." Der Umgangspflicht - ein Treffen in 14 Tagen - kämen auch nur die allerwenigsten nach. "Aber die schreien natürlich nicht auf."

Konflikte auf dem Rücken des Kindes austragen

"Gefühlsmäßig bin ich erleichtert", sagt Gerda Hatzekuriakos. Sie leitet die Mutter-Vater-Kind-Einrichtung und arbeitet vorwiegend mit jungen Müttern aus schwierigen Verhältnissen. "Wir erleben häufig, dass Konflikte auf dem Rücken des Kindes ausgetragen werden." Seit ein gemeinsames Sorgerecht gesetzlich möglich sei, habe man erkannt, was es bedeuten könne: Banale Dinge wie die Unterschrift für einen Platz im Kindergarten würden durch gemeinsame Sorge sehr kompliziert, "wenn der Vater einen Termin versäumt oder sich nicht meldet. Das nützt keinem." Die Einzelfälle, in denen die unverheirateten Eltern jahrelang zusammenlebten und der Vater schließlich kein Sorgerecht bekomme, müssten natürlich geprüft werden.

Altertümlich findet Familienrechtlerin Petra Kuchenreuther die Begründung im Urteilsspruch, das Kind habe zur Mutter eine engere Beziehung: "Da hat sich mittlerweile doch viel getan." Gegenüber verheirateten Paaren sei das eine Ungleichbehandlung. Zudem verstoße das Urteil gegen die Europäische Menschenrechtskonvention: "Dort hat das Kind Anspruch auf Achtung des Familienlebens. Und dazu gehört mehr als die Mutter."

30.01.2003

http://www.sueddeutsche.de/index.php?url=muenchen/imzentrum/61247&datei=index.php